|

[导读] 单片机开发串口是应用最为广泛的通信接口,也是最为简单的通信接口之一,但是其中的一些要点你是否明了呢?来看看本人对串口的一些总结,当然这个总结并不能面面俱到,只是将个人认为具有共性以及相对比较重要的点做了些梳理。 首先这玩意儿分两种:

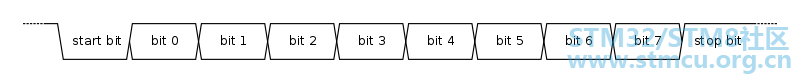

线上空闲、无数据状态为常高电平,故逻辑低定义为起始位。

这里须注意的要点:

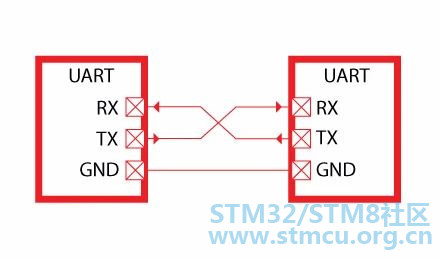

两边分别代表两个通信的设备,单从 UART 编程的角度讲收发不需要物理同步握手,想发就发。图中箭头代表数据信息流向。RX 表示接收数据,TX 表示发送数据。数据总是从发送端传递到接收端,这就是为啥 RX 连接 TX,TX 连 RX 的原因。 啥是 USART?

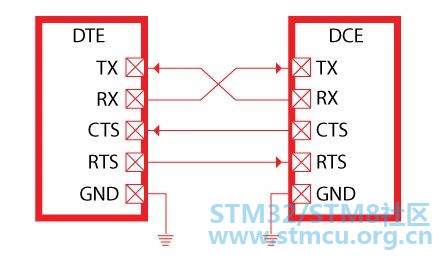

同步简单说,收发不可自如,不可以想发就发,收发需要利用硬件 IO 口进行握手,RTS/CTS 就是用于同步的握手信号:

这个对于普通应用而言并不常见,这里不做详细展开,需要用到的时候只需要对应收发时控制握手信号即可。 编程策略对于不同的单片机,其硬件体系各异,寄存器也差异很大,但是从收发编程策略角度而言,常见有下面三种方式:

这里以伪代码方式描述一下: /*查询发送字节*/void uart_send_byte( uint8 ch ) { /*如果当前串口状态寄存器非空闲,则一直等待*/ /*注意while循环后的分号,表示循环体为空操作*/ while( !UART_IS_IDLE() ); /*此时将发送字节写入发送寄存器*/ UART_TX_REG = ch; } /*发送一个缓冲区*/ void uart_send_buffer( uint8 *pBuf,uint8 size ) { uint8 i = 0; /* 异常参数处理*/ if( pBuf == NULL ) return; for( i=0; i<size;i++ ) { send_byte( pBuf ); } } 对于接收而言,如采用查询模式则几乎是没有任何应用价值,因为外部数据不知道什么时候会到来,所以查询接受就不描述了,这里描述一下中断接收。 static uint8 rx_index = 0;void uart_rx_isr( void ) { /* 接收报文处理 */ rx_buffer[rx_index++] = UART_RX_REG; } 中断接收需要考虑的几个要点:

static uint8 tx_buffer[FRAME_SIZE]; static uint8 tx_index = 0; static uint8 tx_length = 0; static uint8 rx_buffer[FRAME_SIZE]; static uint8 rx_index = 0; static bool rx_frame_done = false; void prepare_frame( uint8 * pBuf, uint8 size ) { /*将待传的报文按照协议封装*/ /*可能需要处理的事情,比如帧头、帧尾、校验等*/ } bool uart_start_sending( uint8 * pBuf, uint8 size ) { if( pBuf == NULL ) return false; memcpy( tx_buffer,pBuf,size ); tx_index = 0; tx_length = size; /*使能发送中断,向发送寄存器写入一个字节,进入连续发送模式*/ ENABLE_TX_INT = 1; UART_TX_REG = tx_buffer[tx_index++]; } void uart_tx_isr( void ) { if( tx_index<tx_length ) { UART_TX_REG = tx_buffer[tx_index++]; } else { /*发送完毕,关闭发送中断*/ DISABLE_TX_INT = 1; } } void uart_rx_isr( void ) { /*处理接收,待接收到完整的帧就设置帧完成标记*/ /*由于应用各有不同,这里就无法描述实现了*/ } 还需要考虑的是,对于 UART 硬件层面的出错处置,以 STM32 为例,就可能有下面的错误可能发生:

另外不同的单片机其底层硬件实现差异也不较大,比如有的硬件发送缓冲是单字节的缓冲,有的则具有 FIFO,这些在选型编程时都需要综合考虑。 DMA 模式DMA 发送模式而言,大致分这样几步:

DMA 接收模式而言,大致分这样几步:

单片机串口是一个需要好好掌握的内容,这里总结了一些个人经验,尽量将一些个人共性的东西总结出来。至于实际实现而言,由于芯片体系差异较多,具体代码各异。但个人认为处置的思路方法却是基本一致。所以本文除了描述串口本身的细节而言,想表达的一个额外的观点是:

|

微信公众号

微信公众号

手机版

手机版